إكسير الحياة

ديمتري أڤييرينوس

كلُّ نفس ذائقة الموت.

القرآن الكريم، آل عمران 185

كلُّ شيء فهو خاضع للتغيير. ومنه، فإن التفكر يشي للقارئ قطعًا بما يلي من

الاستنتاجات المنطقية التي مفادها أن كونًا شروطه غير دائمة أساسًا لا يمكن لشيء

فيه أن يمنح الديمومة. وإذن، فما من جوهر ممكن، حتى إذا اتفق له أن يُستخلَص

من أعماق اللانهاية، ما من تركيبة عقاقير قابلة للتخيل، سواء كان مصدرها أرضنا

أو أي أرض أخرى، حتى إذا قام بتدبيرها أرفع العقول، ما من طريقة حياة ولا

من نهج، حتى بإرشادٍ من العزيمة الأشد والبراعة الأعظم، يمكن له أن ينتج الثبات.

ومنه، نرى أن التصور المثالي الشائع عن “الخلود” ليس مغلوطًا من أساسه فحسب،

بل هو من قبيل المحال الفيزيقي والميتافيزيقي. فالفكرة، أكان يغازلها ثيوصوفيون أم غير

ثيوصوفيين، مسيحيون أم أرواحيون، ماديون أم مثاليون، إنما هي وهم من بنات الخيال.

ج م، إكسير الحياة

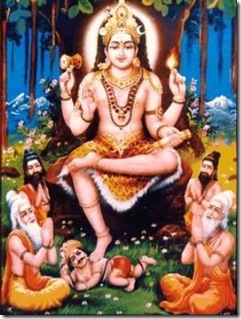

هي آية من كتاب للحكيم شنكراتشاريا، مؤسِّس مذهب اللاثنوية (أدڤيتا advaita = التوحيد المطلق) في الهندوسية، مافتئ عمقُها وبساطتُها يلهمان أجيالاً عديدة، في الهند وغيرها، تنصُّ على الآتي:

[ما أروعها] صورةً: تحت شجرة البَنْيان، [يجلس] معلم شاب وتلامذة شيوخ؛ المعلم يعلِّم صامتًا والمريدون تتلاشى شكوكهم. (شنكرا، ستوترا دكشنامورتي، 3)

تشير هذه الآية إلى الحكيم دكشنامورتي، أحد مظاهر الإله الكبير (مهاديڤا Mahādeva) شيڤا؛ وهي تصفه بوصفه معلم اليوگا المثالي، شابًّا أبدًا. وإنه لمما يحيِّر الذهن أن يوضع الشبابُ والشيخوخةُ جنبًا إلى جنب – الشباب متصفًا بالحكمة والشيخوخة بالحيرة والشك – على خلفية شجرة البَنْيان (التينة الهندية) الجليلة، رمز طول البقاء ودوام الطبيعة.

بحسب ما نقل إلينا الأثر، يتصف جميع المخلَّدين بالشباب الدائم؛ إذ ليس بوسعنا أن نتخيل مخلَّدًا مافتئ يشيخ، حتى يصير في الشوط السابع من الحياة البشرية “بلا أسنان، بلا عينين، بلا ذوق، بلا شيء”، كما يقول شكسپير على لسان جاك السوداوي في مسرحيته كما تشاء (ف 2، م 7). إن شخصًا كهذا يصعب علينا أن نتصوره على هيئة الـديڤا deva الملهمين: فالديڤا، أو الآلهة المخلَّدون في الميثولوجيا الهندية، لا يهرمون، كما تشي بذلك صورة الإله المخلَّد الذي لا تلامس قدماه الأرض، وإذا فعل تدنَّسَ وعوقب على فعلته! والديڤا ليسوا متمتعين بالشباب الدائم وحسب، بل ويشعُّون نورًا وحيوية وغبطة.

وبحسب الأدبيات الثيوصوفية، فإن بوسع السادة الحكماء، كونهم منعتقين من إسار قانون كرما karma، أن يعيشوا سنوات عديدة في جسم فيزيقي (إذا شاءوا أن يتخذوا واحدًا) من غير أن يبدو عليهم للشيخوخة أثر. عندما سأل تشارلز جونستُن السيدة بلاڤاتسكيا عن عمر معلِّمها أجابته:

لا أستطيع أن أحدد لك [عمره] بدقة، لأنني لا أعرفه. لكني أستطيع أن أقول لك ما يلي: قابلته للمرة الأولى حين كان لي من العمر عشرون سنة – في السنة 1851 –، وكان آنذاك في أوج الرجولة. وأنا اليوم امرأة هرمة، أما هو فلم يَشِخْ بمقدار يوم واحد.

يؤثر كرما – قانون العلَّة والمعلول law of causality في الموروث الشرقي الذي يسميه الفيلسوف الهندي س. رادهاكرشنان “قانون انحفاظ الطاقة الخُلقية” – فينا جميعًا على المستويات الفيزيقية والشعورية والذهنية. فالجسم الذي نتخذه والشروط التي تحكم تحولات هذا الجسم بتأثير أفعالنا وعواطفنا وخواطرنا – هذا كله جزء من “لعبة” القوى الكرمية. إذا ولدنا متَّسمين بسِمات وراثية ومختصين بخواص إثنية معينة، فذلك من مفعول كرما في حياتنا.

غير أن بوسعنا، من خلال أسلوب حياتنا في الحاضر، أن نجعل الجسم فتيًّا رشيقًا أو هرمًا بغيضًا. يتغير الجسم تبعًا للشروط الذهنية التي يتعرض لها: فالكرب، مثلاً، يحفر في الوجه الغضون، والطموح يغلِّظ ملامحه؛ الرغبات الأنانية تسبب التوتر والقلق، فلا تؤثر على الصحة وحسب، بل وعلى مظهر الجسم الخارجي أيضًا. لذا فإن بعض الناس يزدهي حسنًا مع تقدُّم العمر، بينما يغدو بعضهم الآخر منفرًا حتى وهو لم يتعدَّ بعدُ سنَّ الخمسين!

تتنوع المواقف الذهنية تنوعًا كبيرًا بحسب ما إذا كان المرء يعيش متعلقًا بأغراض الحسِّ والذهن أو غير متعلق. والحكماء، من حيث هم خالصون من التعلق بأوهام العالم، لا يعانون “مشكلات” من شأنها أن تُتلف بنيان الجسم. فهم لا يولِّدون كرما في الحاضر، وأغلبهم قد استهلك الـكرما المتولد في الماضي؛ ومنه، فإن أجسامهم لا تبلى، أو على أقل تقدير، لا تبلى سريعًا كما تبلى أجسام عوام الناس.

* * *

“ما أروع الشباب!” – يُجمِع الناس؛ وبالأخص مَن يستميتون منهم في البقاء شبابًا يشعرون، على نحو ما، بجمال الشباب وحيويته الفائرة، كما يعذبهم خوفهم من الموت. الشباب الأسوياء يقظون، متحمسون، متجاوبون مع الطبيعة ومع رفاقهم البشر، مع الطيبة والجمال، بكل فرح وعفوية. حماستهم وعفويتهم متأتيتان من كونهم أقل إشراطًا من الراشدين؛ وبراءتهم تجعلهم يطفرون فرحًا لأقل سبب، بينما يعجز الراشدون عن ذلك. لذا كلما احتك الراشدون بالشباب، تراهم يختبرون “بالنيابة” جزءًا من هذا الفرح، من هذه العفوية البريئة، فتراهم يحلمون بإيجاد وسيلة يستعيدون بها شبابهم.

لقد سعى القوم، في مختلف العصور، في اكتشاف إكسير الحياة. ففي الهند الڤيدية، تغنَّى الشعراء الملهَمون بشراب الـسوما Soma الذي كان تعاطيه يقرِّبهم من الآلهة (أناشيد الڤيدا، ج 1)؛ وبعضهم تمرَّس بالكيمياء alchemy، أو بتلاوة التعاويذ، أو بتركيب الأشربة السحرية، أو فرض على نفسه تقشفًا صارمًا من أجل صون الجسم والحيلولة بينه وبين الشيخوخة. لكن هذه الجهود لم تُكلَّل بالنجاح على ما يبدو؛ إذ ما من أحد نقل إلينا سرَّ الشباب الدائم! فهل من الممكن يا ترى التغلب على مفعول الزمن بمثل هذه التدابير؟ تستلزم معرفةُ الإجابة معرفةَ ماهية الشباب، ينبوعَه الأصلي، إذا صح التعبير: هل هو ملازم للجسم يا ترى؟ وهل يمكن للجسم أن يتلبَّس الشباب المعافى والعمر المديد بمجرد تغيير تركيبه الكيميائي أو بزرع عضو مستعار فيه، ككبد خنزير أو دماغ قرد؟! حين تهرم أجسام الناس فإن أذهانهم هي الأخرى تهرم وتتصلب من فرط وطأة الذكريات والأحكام المسبقة والرغبات والشهوات عليها. فهل الأمر متعلق بالجسم بحدِّ ذاته، أم أن ثمة طريقة أخرى؟

* * *

في الآية التي استهللنا بها هذا المقال، وجدنا أن المعلم الشاب يشعُّ حكمةً ويستطيع التواصل من غير كلام. والسياق يستحضر بالبال ذاك السؤال الجوهري الذي لم ينفك الحكيم الهندي رامَنا مهارشي – تقدَّس سرُّه – يردِّده طوال عمره: “مَن أنا؟” بعبارة أخرى، ما هي “الأنا” التي تستميت في البقاء شابة؟ – تلك هي المسألة الجوهرية؛ ومن دون الإجابة عنها إجابة حقيقية، يتعذر اكتشاف سرِّ الشباب الدائم. فالديناصورات ذات الأدمغة الضئيلة كانت تتمتع بعمر مديد، حتى ضرب نيزك الأرض منذ حوالى 30 مليون سنة، فأدت عواقب ذلك الاصطدام المروِّع إلى انقراضها، على ما يخبرنا العلم؛ لكن البشر يتمنون التمتع بشباب المخلَّدين، لا العيش قرونًا مديدة كالديناصورات!

يشبِّه كتاب الـبهگڤدگيتا Bhagavad-Gītā الجسم بثوب:

كما أن المرء يخلع أثوابه البالية فيرتدي أثوابًا أخرى جديدة، كذلك النفس المتجسِّمة تخلع جثتها البالية وترتدي جثة أخرى جديدة. (2: 22)

ترانا نعلم أن الثياب الجديدة خير من الثياب البالية، لكنْ حتى المصاب بمرض عضال أو الكسيح أو طريح الفراش تراه يتشبث بجسمه العليل. لقد علَّم البوذا بأن كل مركَّب مصيره أن يتحلَّل، بينما شددت الـگيتا أن “كل مولود يموت حتمًا” و”كل ميت يولد حتمًا من جديد” (2: 27). وحده “ساكن الجسم” (2: 30) خالد لا ينال منه الموت. فما لم نعِ أن الذات الحق (آتمن ātman) ليست الجسم، بل ذلك العنصر السرِّي الذي يستعمل الجسم ويغادره عندما يحين أوان الموت، لن نكتشف سرَّ الكائن الشاب، الخالد أبدًا:

إنه لم يولد أزلاً، ولا هو يموت أبدًا، ولا هو – الموجود أصلاً – يمكن له أن يعدم الوجود. إنه غير مولود، أبدي، دائم، سرمدي؛ فهو لا يُقتَل حين يُقتَل الجسمُ. (بهگڤدگيتا 2: 20)

يستشعر أغلبنا في نفسه وجود “شيء” عميق، ليس قطعًا بالجسم، الذي هو غير الوجود أو الذات. والدليل المباشر على صحة ذلك هو استعمالنا ياء المتكلم للإشارة إلى كلٍّ من العناصر التي يتألف منها كياننا، كأنْ نقول: “جسمـي“، “مشاعري“، “ذهنـي“، إلخ؛ ترانا نرصد العواطف، الذكريات، الخواطر، وغيرها من الفعاليات الباطنة، فنعرف يقينًا أننا لسنا أيًّا منها. فإذا اتفق لجسمنا أن يصاب بعاهة مستديمة، مثلاً، فهذا لا يؤثر على شعورنا بالوجود. لا تنفك الذكريات، الصور، تقلبات الذهن، إلخ، – ما يسميه ج. كريشنامورتي “مضمون الوعي” content of consciousness – تولد وتختفي؛ أما الشعور بالوجود فيبقى، غير متأثر بها، غير متماهٍ مع الخواطر أو المشاعر أو الأحاسيس، من حيث إن هذه لا تولد أصلاً إلا لتصير إلى التلاشي. فلو كان محتمًا علينا أن نتماهى مع مثل هذه التقلبات المتواصلة، لتغيَّر طبعُنا تغيرًا مستمرًّا. هناك دومًا شعور أصيل بالوجود يبطِّن هذه التغيرات كلها، ونحن نستشعره لا محالة عند الهنيهات التي يخلد ذهننا فيها إلى السكون.

* * *

مع أن بوسع البوذيين، مثلاً، أن يتمثلوا البوذا كصورة ذهنية، فهو القائل (سميوتا 3: 120) بأن مَن رأى الـدهرما Dharma (= “الناموس” أو “الحق”؛ باللسان الپالي: دهمَّا dhamma) وحده رآه حقًّا (ومثله قول المسيح في إنجيل يوحنا 14: 10: “مَن رآني رأى الآب”). البوذا (= “المستنير”) هو الوعي اليقظ، وليس شخصًا؛ والوحدة مع الـدهرما أو الحق هو مقام الحكمة (= الاستنارة): فمَن فهم التعليم حقَّ فهمه وبلغ مقام الحكمة عرف البوذا. بالمثل، ألمحت السيدة بلاڤاتسكيا إلى أن الذين يريدون رؤية “المعلم” غالبًا ما يريدون رؤية جسم ووجه، أي صورة فحسب، لا رؤية المعلم حقًّا؛ لكن هذه الصورة مجرد قناع، وليست بالمعلم. المعلم، في الجوهر، وعي خالص، سامٍ، نبيل، يتخلَّل كل شيء، كله محبة وحكمة وسلام؛ وهذا الوعي لا يحُول أبدًا، ولا يزول نقاءُ طبيعته.

وفي كتاب الـيوگا ڤاسشتها Yoga Vāsishtha النفيس، نقع على تفسيرٍ لأبديَّة المخلَّد: “ذهني لا يرود الماضي ولا الآتي، بل يقيم في الحاضر دومًا”. الماضي والآتي مجرد ظاهرتين ذهنيتين متولدتين من حركة الذهن: عندما يعود الذهن القهقرى لاسترجاع خبراته السابقة، تراه يفتعل “الماضي”؛ وحين تستحثه الرغبة والأمل على نوال شيء ما، تراه يختلق “المستقبل”؛ أما حين يكف الذهن عن الشرود مراوحًا بين الماضي والآتي، فيثبت راسخًا في الحاضر، تراه يتحرر من الزمن. وفي الحاضر، في “الآن الدائم” (الكاشاني، اصطلاحات الصوفية) وحده، تكون المحبة – ذاك الشعور الكوني الذي يتخلَّل كل علاقة حقيقية.

والمخلَّد، مواصلاً تعليمه، يقول إن خواطر من قبيل: “حصلت اليوم على هذا، وسأحصل غدًا على أفضل منه” لا تظهر في ذهنه بتاتًا؛ لا تخطر بباله أبدًا أفكار من نحو: “هذا صديقي، قريبي، وذاك الآخر غريب، مجهول”. الحكيم، صاحب “الذهن المستقر” (ستهتا-پرجنا sthita-prajñā) الموصوف في الـگيتا (2: 55-58)، متحرر من الرغبة التي تُسقِط المستقبلَ على شاشة الذهن وتعود إلى مخزون الماضي لتستعيد ذكرى المرغوبات؛ إنه مطمئن، ساكن، فرح، خالد قطعًا، بما أنه قد أفلت من قبضة الزمن.

هذا الزمن-الطاغية حيٌّ فينا، تغذِّيه نشاطاتنا الذهنية ورغباتنا المحمومة في الأشياء الزائلة؛ وتبعًا لشرطنا الذهني حيالها، يجري تيار الزمن سريعًا كالسيل أو يسيل بطيئًا كالساقية. الأهواء والشهوات تعكر صفو أذهان البشر المائتين، بينما المخلَّدون لا يلوثون أذهانهم بالتفكير الدنيوي والشهوة، فيختبرون الخلود والشباب الدائم.

* * *

حتى نظل شبابًا وجميلين، علينا بالضرورة أن نتحرر من الضغوط النفسية – تلك الرغبات الملحَّة في الوصول، في تبوأ المنزلة الأولى، في النجاح الدنيوي – التي تجعلنا عبيدًا للزمن. فالخضوع لسيرورة الزمن يحرم المخ والذهن من الحساسية والمرونة ويتركه نهبًا لمخاوف مركزية الأنا egocentricity التي تنهش الجسم وتُبليه.

ومنه، على المرء أن يحيا حياة من نمط مختلف حتى يصون “شبابه”. فكما جاء في الـدهمَّپدا Dhammapada، كتاب صحيح أحاديث البوذا:

مَن اكتفى غافلاً بقطف أزهار [الدنيا] اخترمه الموتُ كالطوفان إذ يجرف القرية الغافية. (الأزهار، 47)

“أزهار الدنيا”، مهما بدت فاتنة، مصادر وهمية للسعادة؛ وقد جاء في كتيب صوت الصمت: “تحت كل زهرة، تكمن أفعى متكورة”. وفي الرسالة إلى أهل إفسُس، يستشهد القديس بولس بنشيد مسيحي قديم جاء فيه: “تنبَّهْ، أيها النائم، وقُمْ من بين الأموات، يضئْ لك المسيح” (5: 14)؛ وهذا الكلام ليس دعوة إلى إيقاظ جثة من قبرها، بل استنهاض للمريد كي يخرج من غفلة الشرط البشري، الشبيه بالموت بالمقارنة مع حياة الروح.

التعلق هو جوهر الذهن الدنيوي؛ أما نهاية التعلق فهي الحرية. فحتى يكون الذهن شابًّا، عليه أن يكون حرًّا، غير متعلق بالدنيويات. وقد جاء في الـدهمَّپدا أيضًا:

اليقظة هي الطريق إلى الخلود؛ الغفلة هي الطريق إلى الموت: الأيقاظ لا يموتون البتة، أما الغافلون فهم شبه أموات. (اليقظة، 21)

فاليقظة الدائمة في أثناء الحياة اليومية، اليقظة التي تساعد على التخلص من كل هوى أو خاطر أناني، هي الصراط المؤدي إلى المقام الإلهي، مقام الاستنارة والمحبة والحكمة؛ أما الأنانية فهي الجهل، ظلام الغفلة (أڤيديا avidyā)، انعدام المحبة والحكمة.

* * *

فهل ترانا نجدد “شبابنا” بأن نحيا حياة مستقيمة – هي “إكسير الحياة” الحق – أو ننتظر العلماء والسحرة حتى يطيلوا لنا عمرًا نصرفه في بؤس الأنانية؟!