المعرفة والمدرسة*

ميخائيل نعيمه**

لو سألتموني أن أحدِّد لكم بكلمة واحدة غاية الإنسان من حياته لقلت: المعرفة. ولو سألتموني ما الذي أعنيه بالمعرفة لأجبتكم: معرفة الإنسان لنفسه. فالإنسان بروحه عالَم تجمَّعتْ فيه كلُّ العوالم، من منظورة وغير منظورة. فهي لا وجودَ لها إلا فيه. وهو إنْ عرف ما فيه عرف كلَّ شيء. لذلك لا قيمة عندي لكلِّ جهوده إلا على قدر ما تُدْنيه من معرفة نفسه. ولا ثمن لما يلتقطه هنا وهناك من المعلومات الحسِّية إلا إذا ترجَمَها إلى معانٍ روحية.

لقد يستوعب الواحد منَّا كلَّ ما توصَّل إليه الناس من معلومات طبيعية أو فنية أو تاريخية أو سواها. لكنَّه ما لم يجد فيها فوانيس تنير لهُ زوايا نفسه المظلمة بقي بعيدًا عن المعرفة وكان مَثَله مَثَل رجل أضاع مفتاح بيته فراح يجمع مفاتيح. وإذ عاد بعد غربة طويلة لم يجد بين كلِّ ما جمعه ولا مفتاحًا يفتح به باب داره، فظلَّ خارجًا وظلَّ غريبًا، ولم يكن نصيبه من المفاتيح التي جمعها سوى التعب والشقاء والحسرة.

إنَّ المعرفة التي أكلِّمكم عنها لا تُنال في مدرسة أو مدارس، ولا في فسحة معلومة من العمر – لا ولا في عمر واحد. بل نحن نلتقطها – إذا عرفنا كيف نلتقطها – في كلِّ لحظة من وجودنا – في اليقظة والمنام، في الموطن والغربة، في الحياة والموت. فهي منبثَّة في الكون انبثاثَ نور الشمس في كلِّ شيء. ونحن لو كانت لنا عيونٌ تبصر لأبصرنا النور حتى في الظلام الدامس، وفي أفئدة الصخور، وفي أعماق البحار.

المعرفة كالله – في كلِّ مكان. والذين يطلبونها في مكان دون كلِّ الأمكنة كالذين يطلبون الله في المعابد لا غير. فلا الله في المعابد وحدها، ولا المعرفة في المعاهد العلمية فقط.

إنَّهُ لَمِنَ الحَيف أن نتطلَّب المعرفة من المدرسة وحدها. لو كان ذلك في وسعها لأصبح الناس آلهةً في وقت قصير.

كما أنَّه من الجهل أن ندَّعي للمدرسة ما هو أوسع من نطاقها. فنراها بحرًا يغرفُ منه الطلاب المعرفة. ونراها أمًّا لا ترضعهم من الألبان إلا أصلحها لنموِّهم ولسعادتهم. ونراها ساحرة تقوِّم كلَّ ما فيهم من اعوجاج، وتُصلِح كلَّ ما فيهم من فساد، وتبدِّل كلَّ ظلماتهم أنوارًا.

المدرسة كالقابلة – تستقبل المواليد من أرحام أمَّهاتهم ولا تلدهم. وإذا شئتم فهي كالدجاجة تحضن البيض لأيام معدودة ولا رأي لها على الإطلاق في ألوان وأجناس الفراخ التي تنقف من البيض. بل كلُّ ما عليها أن تهديها إلى ما اهتدت إليه بالاختبار من موارد الرزق.

وهكذا المعلِّم، يأتيه الطالب ولا رأي له في ما أودعتْهُ يدُ الحياة من أسرار، ولا سلطة له لتغيير مجاري حياته المربوطة بمَجَارٍ لا تُحصى. وكلُّ ما عليه هو أن يهديه إلى ما اهتدى إليه من الغذاء العقلي والروحي الذي قد يكون نزرًا وقد يكون وافرًا مثلما يكون صالحًا أو طالحًا. بل يكون عسلاً لطالب، وسُمًّا لآخر. وذلك لأن المعلِّم نفسه لم يهتدِ بعدُ إلى المعرفة. فبينما هو يعلِّم في مدرسته المحصورة إذا به يتعلَّم في مدرسة الحياة الكبرى. والمعلِّم الذي لا يتعلَّم من تلميذه لا يعلِّمهُ. والمعلِّم الذي فات دورُ تتلمُذه للحياة فات دورُ نفعه كمعلِّم. والمعلِّم الذي لا يعرف نفسه أنَّى له أن يهدي سواه إلى نفسه؟!

لا تتطلَّبوا من المدرسة أكثر ممَّا في وسعها أن تعطيكم. فالمدرسة المثلى هي كالتربة الصالحة، والطالبون فيها كالبذور. لكلِّ بذرة طبيعتها ومشيئتها وهويتها: تلك بنفسجة، وتلك أقحوانة، وتلك شوكة. وليس على الأرض إلا أن تقدِّم لها غذاءً طيِّبًا لتنبت البنفسجةُ بنفسجةً خجولةً فوَّاحة، والأقحوانةُ أقحوانةً جميلة، والشوكةُ شوكةً قوية. أما أنْ تجعلوا الأقحوانة بنفسجة، والشوكة أقحوانة، فذلك من كرم الله وعدله مستحيل.

أيُّها التلاميذ، ها أنا أتنبَّأ لكم أن بعض ما درستموه وستدرسونهُ هنا سيصبح يومًا ما عثرة لأرواحكم، فلا تستقيم لكم طريقٌ إلا بنبذه؛ وأن بعض ما تحسبونه اليوم عبئًا ثقيلاً ستجدون فيه أجنحة لأفكاركم ومفاتيح لمكنونات نفوسكم؛ وأنَّكم كيفما صفَّقتْكم رياحُ المعيشة لن يقرَّ لكم قرارٌ حتى تدركوا أن في الحياة مدرسة واحدة ومثالة واحدة ومعلِّمًا واحدًا. أمَّا المدرسة فالإنسان، وأمَّا المثالة فالإنسان، وأمَّا المعلِّم فالإنسان، لأنَّه من الحياة قطباها ومحورها.

إنَّكم إنْ خبرتم من الكواكب سرَّ تجاذُبها وتدافُعها لا تخبَرون شيئًا ما لم تخبَروا سرَّ تجاذب الناس وتدافُعهم.

وأنتم إذا ذلَّلتم العناصر كلَّها لا تذلِّلون شيئًا ما لم تذلِّلوا عتوَّكم وكبرياءَكم.

وأنتم لو سُدْتُم العالَم بأسره لا تسودون شيئًا ما لم تسودوا شهواتِكم وأهواءَكم.

وأنتم لو ساكنتُم الأفاعي، وجاورتُم السباع، وآكلتُم وشاربتُم مجنَّحات الجوِّ لا تأتون أمرًا عجيبًا. لكنَّكم متى تعلَّمتم كيف تُساكنون الناس وتجاورونهم، وتؤاكلونهم وتشاربونهم، دون أن تُلحِقوا بهم أذيَّة ودون أن ينالكم منهم أذيَّة، حينئذٍ تكتشفون أوَّل الطريق إلى المعرفة.

ولن تكتشفوا أوَّل الطريق إلى المعرفة ما لم تدركوا أمرين: أوَّلهما أن الحياة شركة شاملة؛ وثانيهما أن الحياة دوائر محكمة. فلا بدَّ لكلِّ ما يخرج من مصدر أن يعود إليه.

أمَّا شركة الحياة فأعني بها أن كلَّ ما في الحياة يخضع لناموس واحد، ويتمِّم مشيئةً واحدة، ويعمل لغاية واحدة، وإنْ تنوَّعت الأشكالُ والوظائف. فليس لشيء أو لأحد أن يدَّعي لنفسه أكثر من سواه.

وإذا كان في بيت أحدكم جَرَّةٌ من الخمر تُنافِس جرَّة الخلِّ وتكبر عليها فليقل لها: “خسئتِ! فلي قصد من جرَّة الخلِّ لا تعرفينه، ولولاها لكان بيتي ناقصًا.”

وإذا رأيتم عرشًا مذهَّبًا يلتفت بازدراء إلى ما حواليه من الرياش، ذكِّروه بالمكنسة وبالخرقة والصابونة. فلولاها لما كان هو.

وإذا رأيتم شجرة من التفاح تفاخر بأثمارها، ذكِّروها بعصير المزابل، ونور الشمس، ودموع السحاب، وأنفاس التراب.

كذلك إنْ سمعتم ذا عِلْمٍ يتبهرج بعلمه، أو صاحب عضلات قوية يباهي بقوَّة عضلاته، فقولوا للأوَّل إنَّ لأجْهَلِ جاهلٍ بينكم حصَّةً في علمه، وللثاني إنَّ لأضعَفِ ضعفائكم قسطًا من قوته.

أجل، إنَّ لكلِّ إنسان شركةً في كلِّ الناس، ولكلِّ الناس شركةً في أيِّ إنسان. كلُّنا شريك للمريض في مرضه، وللصحيح في صحَّته، وللعاقل في عقله، وللجاهل في جهله. وليس أضلَّ ممَّن يكرِّم نفسَه بتحقير سواه، أو ممَّن يبحث عن سعادة نفسه دون سعادة الغير.

مَن احتقر إنسانًا احتقر نفسه. ومن أبغض إنسانًا أبغض نفسه. ومَن حاول أن يهضم حقَّ إنسان لا يهضم إلا حقَّ نفسه. مادام في الناس جاهلٌ فالإنسانية بأسرها جاهلة؛ ومادام على الأرض شقيٌّ فالناس كلُّهم أشقياء. إنَّ مَن أدرك ذلك أمِنَ شرَّ الناس واهتدى إلى الخير في قلوبهم.

أمَّا دوائر الحياة فكثيرة، وهي دائرة ضمن دائرة ضمن دائرة، تضمُّها دائرةُ المصدر الأعلى الذي منه ينبثق كلُّ شيء وإليه يعود كلُّ شيء. ولو عرف الإنسان أنه مصدرٌ ومرجعٌ لَصَرَفَ كلَّ همِّه في حياته لتنقية ما يصدر عنه كيما يكون ما يرجع إليه نقيًّا. فكلُّ شهوة تصدر عن القلب ترجع إليه لا محالة – إنْ خيرًا فخيرًا وإنْ شرًّا فشرًّا. وكلُّ كلمة يلذع بها الإنسانُ أخاه تعود لتلذعه.

ومن هذا القبيل ليس أصدق من قولهم: “مَن حفر حفرة لأخيه وقع فيها.”

أقول لكم، أيُّها التلاميذ، إنَّ مَن شارك الناس في نفسه أمِنَ مساوئ نفسه ومساوئ الناس، واقترب من ربِّه وربِّهم. وإنَّ مَن نقَّى فكرَه وقلبَه أصبح كالمنارة تذيع نورًا وسلامًا وطمأنينة. وأنتم إنْ أدركتم ذلك وعملتم به لا خوف عليكم من الغرق في بحور الأيام والليالي، مهما طَغَتْ وأرغتْ وأزبدت.

إنَّني أؤمن بالشباب. أؤمن باندفاعه الجارف إلى الحقِّ والعدل. أؤمن بشوقه المُحرق إلى الجمال. أؤمن بعزيمته وحماسته في الوصول إلى غايته. فاجعلوا المعرفة غايتكم القصوى. ومتى بلغتم آخر عقبة العمر وسألكم الوطنُ ماذا فعلتم من أجله، قولوا: “لقد طلبنا المعرفة كيما نتحرَّر من أنفسنا فنراكَ حُرًّا ونخدمك أحرارًا.”

وإذا سألتْكم الإنسانيةُ ماذا فعلتم من أجلها، قولوا: “لقد شربنا دموعَكِ بقلوبنا وطبَعْنا ابتساماتِك في أرواحنا.”

وإذا سألكم ربُّكم حسابًا عن الفسحة التي قسَمَها لكم من العمر، قولوا: “اللهمَّ لقد طلبناك في أنفسنا فأهِّلنا أن نراك في كلِّ نفس.”

تنضيد: هناء النصير

* ميخائيل نعيمه، زاد المعاد، طب 9، مؤسسة نوفل، بيروت 1985؛ ص 46-52. ألقيت في الحفلة السنوية لمدرسة “الجامعة الوطنية” في عاليه (لبنان)، أواخر حزيران سنة 1932.

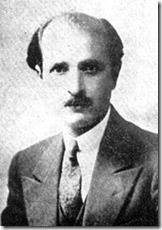

** كاتب لبناني (1889-1988) يُعدُّ، مع جبران خليل جبران، من كتَّاب التيار الثيوصوفي في الأدب العربي الحديث. من مؤلفاته: مذكرات الأرقش، صوت العالم، كتاب مرداد: منارة وميناء، سبعون… (سيرة ذاتية في ثلاث مراحل)، اليوم الأخير. (المحرِّر)